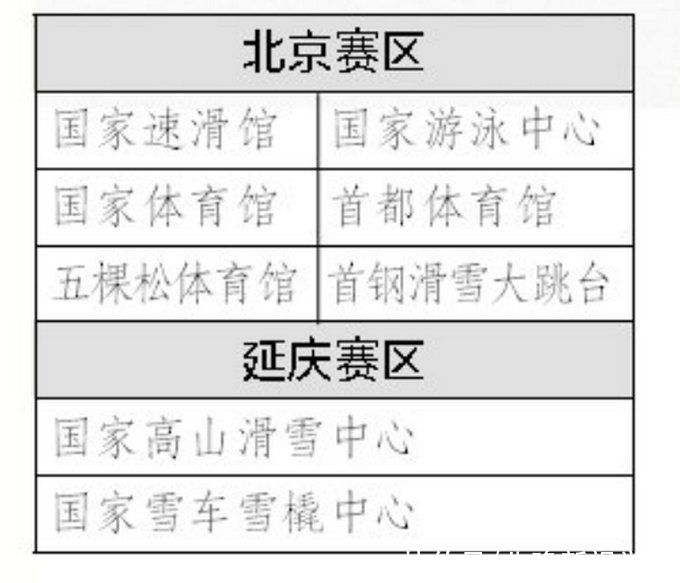

冬奥会北京两大赛区8个竞赛场馆全部完工,高科

在北京赛区,国家速滑馆22条“冰丝带”在北京奥林匹克公园飞舞飘扬,52岁首都体育馆旧貌换新颜,“水立方”变身“冰立方”迎接前来体验冰壶的市民;在延庆赛区,国家雪车雪橇中心1.9公里的赛道好似一条“巨龙”蓄势待发,国家高山滑雪中心运行的索道和缆车仿佛跃动的曲谱,正在演奏冬奥序曲……从北京冬奥建设鸣枪起跑,到全面推进、攻坚突破,经过3年多的建设,如今,北京市负责筹建的北京赛区和延庆赛区竞赛场馆全部完工并对外亮相,“绿色、共享、开放、廉洁”的申奥承诺也正在一项项高效兑现。

最新进展

8个竞赛场馆完工

冬奥工程

今年全面收官

由北京市负责组织建设的北京赛区、延庆赛区冬奥会工程共计57项。截至目前,已开工建设55项、完工48项、在施7项。两大赛区共有8个竞赛场馆实现完工。

2021年,北京将狠抓施工进度,确保完成全部场馆和配套基础设施建设,推进冬奥工程全面收官。届时,承担冬奥会和冬残奥会开闭幕式场地的国家体育场“鸟巢”将改造完工,作为主新闻中心和国际广播中心的国家会议中心二期主体部分将完成,奥林匹克接待中心、北京颁奖广场两个临时建筑也将完工。同时,市重大项目办将聚焦测试赛等赛时使用要求,与冬奥组委、属地政府、赛事组委会加强调度、无缝对接,确保场馆和配套设施按时就绪。

关键词:智慧建造

高科技织就“冰丝带”天幕

北京赛区将承担冬奥会和冬残奥会全部冰上项目和滑雪大跳台的比赛,涉及场馆及配套设施工程共计22项,包括新建场馆4项,被誉为“冰丝带”的国家速滑馆就是其中的标志性竞赛场馆。

步入国家速滑馆,一眼望去,蓝色的墙面和深蓝、浅蓝色交替的座位互相呼应;抬头一看,是一块马鞍形“天幕”;而脚底,约1.2万平方米的水泥地面平整呈现在面前。

国家速滑馆采用的双曲面马鞍形单层索网结构屋面设计,不仅规模创下了世界体育馆之最,最大优势是能够极大地节约材料,用钢量仅为传统屋面的四分之一。建设团队将这张索网称为“天幕”,而屋面索网施工的过程好似“编织天幕”。

北京城建集团国家速滑馆工程总承包部项目经理李少华解释,简单来说,就好像有一个巨大的羽毛球拍“绷”在了场馆的上方,只不过这个球拍不是由树脂纤维而是由粗大的钢索编织而成,不是平面而是马鞍形,类似一个“薯片形”。在这个2万平方米的空间内,“天幕”施工难度可想而知。

李少华介绍,他们通过49对承重索和30对稳定索编织成长跨198米、短跨124米的索网状屋面,再铺设1080块4米×4米单元屋面板组装而成。由于索网屋面的空间形态非常复杂,张拉以后每一个“方格”空间形态都不一样,因此填充的每一块单元体尺寸也不同,需要通过实测得到数据后再进行加工定制。

而这背后,离不开建筑数字信息BIM系统,“智慧建造”被广泛应用。“冰丝带”上至8500吨的钢结构,下到每一块形状各异的幕墙玻璃、弧度各异的看台,都实现了数字化,在工厂进行精密生产和预制,在现场精准拼装。因此,建设速度、建设质量成倍提升。

雪车雪橇赛道申请专利133件

同样,在延庆赛区,新技术、新材料被大量运用到冬奥建设。雪车雪橇项目被誉为冰雪运动中的“F1”,实际上全世界的赛道也仅有16条,这个赛道是一个半U型混凝土浇筑结构,混凝土里预埋误差不能超过5毫米的冷凝管,通过在表面制冰最终形成赛道。看似并不复杂,但1.9公里长的赛道浇筑要一气呵成,一次成型很难。16个各种弯度、各种落差交织在一起,高速赛道需要达到毫米级的精准度,难上加难。

国家雪车雪橇中心

是高薪聘请国外专业团队,省心省力,还是通过冬奥建设,劳心劳力,把这门技术“学到手”?“我们最终下决心选择了后者。”北京北控京奥建设有限公司副总经理夏魏回忆,他们从1000名工人中选拔出25名工人,做混凝土喷射手。大家像运动员一样,每天工作之余健身锻炼,提高自己的体力、耐力,工人们在模拟赛道段上练习,从一次只能坚持5分钟,提升到半小时以上。

实战时,三位混凝土喷射手一人端着喷射枪的后座,一人打着照明灯,一人进行喷射,密不透风的蓝色“大棚”里十分闷热,而喷射手们却需要在里面待上至少20小时。最终,1.9公里的赛道一次性喷射浇筑完成,一次性通过了国际组织的认证,中国第一条雪车雪橇赛道也正式亮相。目前,该项工程已申请专利133件,已受理、授权105件。

文章来源:《高科技纤维与应用》 网址: http://www.gkjqwyyy.cn/zonghexinwen/2021/0707/632.html